A Bienal do livro é um evento literário que movimenta grande parte da rede educativa do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente a estrutura não permite que possamos levar todos os alunos e alunas de nossas unidades escolares, mas este seria o mundo ideal. Principalmente se falando de Educação no Brasil: muitos de nós sonhamos com uma educação que garanta, como está escrito em nossa Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que o ensino deve preparar estudantes para “o exercício pleno da cidadania”. Neste sentido, ela é composta de 13 princípios, mas eu quero ater-me em apenas um: a “Consideração com a diversidade étnico-racial”.

Para que possamos viabilizar este objetivo, precisamos de uma ferramenta importante: acesso à informação que nos permita trabalhar estas questões em nossas salas-de-aula, nas Unidades Escolares que trabalhamos. Todos sabem que o Brasil é uma nação plural, mas esta pluralidade é algo difícil de trabalhar de modo pedagógico e é dentro desta perspectiva que decidi escrever este artigo.

Sendo uma professora de História, guarani, nascida na cidade, tenho em meu ser todas as dores e delícias que me fizeram ser quem sou, e dentro de um estado que foi Capital do Império brasileiro e mais tarde da República até 20 de abril de 1960, já que oficialmente a inauguração da capital em Brasília se deu em 21 de abril daquele ano. Foi este status que produziu políticas de negação e invisibilidade dos povos indígenas neste estado. Exterminaram os aldeamentos do povo Tupinambá levando-os ao quase extermínio, ou ao processo diaspórico, pois quem sobreviveu foi viver como ribeirinho, caiçara ou nas cidades, completamente invisíveis, assim como eu. Mas o tempo passou, a pressão de muitas lideranças indígenas, garantiram que nossos direitos estivessem presentes na Constituição Federal, na LDB e na Lei 11.645/08.

A questão é que com todo o apagamento que temos sobre a história dos povos originários no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, esta Lei torna-se meio inviável, reforçando estereótipos e produzindo um folclorismo, que não nos agrada, silenciando a importância de ser mostrado dentro das nossas aulas, a riqueza das diversas culturas dos povos que verdadeiramente descobriram este território. Tampouco existem muitas informações disponíveis sobre o quanto destes povos está presente em todas as partes deste país, inclusive na forma de falarmos, nos comportarmos e o modo de pensarmos. A questão é que o eurocentrismo e a colonialidade presentes em cada raiz desta sociedade, não nos deixa conhecer deveras estas culturas. E os livros didáticos garantem este apagamento, reforçando estereótipos.

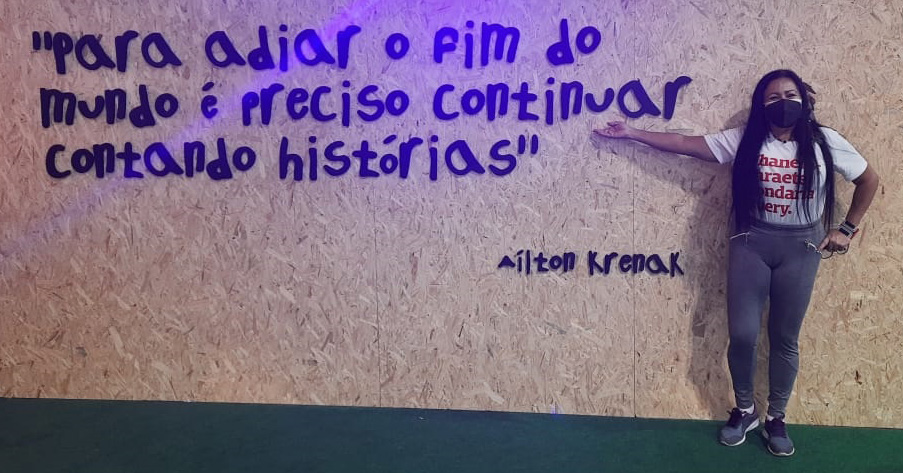

Imagem: Acervo do CIEP 032 Cora Coralina

Foi pensando assim, na necessidade de se buscar materiais que contribuam para a implementação da Lei 11.645/2008 que feliz fui à Bienal deste ano. Visitei cada um dos estandes perguntando:

– Vocês têm livros indígenas escritos por autores ou autoras indígenas?

Depois de muitas negativas, encontrei uma vendedora que me informou “temos este da Amazônia!”.

Abri o livro e não era de autoria indígena. Estande por estande fiz a mesma pergunta e nada. Depois de tanto buscar, em um estande eu questionei a responsável de vendas: “Como vocês não têm livros indígenas escrito por indígenas em uma feira de livros para professores e alunos, com uma lei federal que torna obrigatório o ensino de educação e cultura indígena nas escolas do ensino fundamental e médio em todos os níveis e escolas do território nacional?”

Uma das vendedoras me respondeu que eles tinham um catálogo de 40 mil livros, mas que trouxeram para a Bienal apenas “o que acreditavam que vendia!”. Senti uma profunda indignação! Quantas pessoas, assim como eu, não estariam na Bienal para comprar livros de autores e autoras indígenas??? No colégio que trabalho sei que tinham professores procurando, tanto para comprar quanto para me avisarem se achassem o que eu buscava. A pergunta que faço é: Se eles não estão disponíveis nas prateleiras, como poderiam “ser vendidos”? Respirei fundo. Tenho certeza de que demais professores e professoras também pensam como eu: é preciso seguir buscando e denunciar essa invisibilização de nossa história! Depois de muita procura, finalmente encontrei um livro de autoria indígena: dois livros do filósofo e escritor Ailton Krenak. Mas esses eu já tenho!

Saí abalada de lá. Liguei para o escritor Olívio Djekupé, pensando que ele ou o Kunumi, seu filho, também escritor, além de cantor e compositor de Rap, poderiam estar presentes neste evento, tristeza não foram convidados. Pedi então a eles os livros que eles escreveram, pois, tenho alguns e queria comprar mais. Os de Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, e outros parentes eu já tinha na lista e assim, percebi que não seria neste evento que conseguiria comprá-los, pois após a saga de achá-los, desisti e dos oito livros que comprei apenas um era de escritor indígena: foi o livro Falando Tupi de meu amigo Yaguarê Yamã, mesmo assim, livros com temática indígena na Bienal, era como procurar agulhas em um palheiro. Eu não tenho problema algum de ver pessoas não indígenas escrevendo sobre nós, acho que é importante que outros pesquisadores, poetas, jornalistas e qualquer outro tipo de profissional se interesse em conhecer mais sobre o povo originário deste país e mostre sua visão sobre nós.

O que me causa muita tristeza, é perceber que os inúmeros escritores indígenas não foram convidados, os livros de tantos autores indígenas não estavam nas prateleiras da Bienal, mas que estavam representados e acessíveis os livros de todos os povos, de todas as religiões, com exceção o povo originário deste território. Há algo de muito grave acontecendo neste país, nesta cultura e eu não posso me calar!

Procurei as mesas de debates que aconteceram e que ainda aconteceriam em todos os dias da Bienal. Encontrei os mais diversos temas: desigualdades, literatura, fé e juventude, ancestralidade e memória, teatro, cinema, música, inclusive uma mesa cujo tema é pensar o futuro (pensar uma alternativa viável para o futuro sem ouvir os povos originários deste continente?) e muitos outros temas estavam sendo oferecidos a cada dia, mas apenas três indígenas estiveram presentes nas mesas oferecidas, quero lembrar que temos 305 povos que ainda resistem às múltiplas violências, apagamentos, negações que as elites promovem nesse país. Praticamente nenhum escritor indígena foi chamado para ser ouvido. Aliás, em uma mesa encontrei a presença de um debatedor do povo Baniwa cujo tema era: “Amazônia: um olhar de dentro da floresta”, junto com outros não indígenas. Importante que ele esteja nesta mesa, sem dúvida, mas é preciso criticar esta visão que exemplifica o modo limitado como esta sociedade ainda pensam os povos indígenas: se é para deixar falar, vai ser no debate sobre Amazônia, como se não existíssemos em nenhum outro lugar.

Fiquei ainda mais estarrecida quando me deparei com outra mesa, que tem como tema o BEM-VIVER! Como assim? Não terão indígenas nesta mesa? Sendo este um conceito INDÍGENA? Não, não teve, apenas debatedores que estudam, pesquisam o que os povos indígenas propõem enquanto filosofia de vida e de experiência positiva de relacionar-se com o outro. Mais uma vez falam sobre nós, mas nós não somos chamados a falar, mesmo tendo inúmeros escritores indígenas no Brasil e indígenas de muita expressão que abriram caminho para muitos outros, como Edson Kayapó, Márcia Kambeba, Yaguarê Yamã, Eliane Potiguara, Olívio Djekupé e incontáveis outros escritores, de vários povos de Pacha Mama, de Pindorama. É verdade que em alguns lugares do conhecimento estamos avançando. Por exemplo:

A UnB concedeu o título de doutor honoris causa ao nosso ambientalista, filósofo, escritor e líder indígena Ailton Krenak.

A Academia Brasileira de Ciências elegeu seu mais novo integrante: o líder xamã, Davi Kopenawa, que é um dos mais renomados líderes indígenas, que denuncia a destruição da floresta, pelas mineradoras, as consequências que estas ações podem trazer para o planeta, o envenenamento dos rios por conta do mercúrio, de tudo que o capitalismo toca. Escreveu o livro com coautoria do escritor Bruce Albert: “A Queda do Céu”.

Imagem: Acervo do CIEP 032 Cora Coralina

A primeira escritora indígena do Brasil, Eliane Potiguara, acaba de receber o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para a revista Fórum ela ainda declarou que esperava que esse título pudesse contribuir para dar visibilidade à questão indígena no país. Mas não pudemos ter a felicidade de vê-los e ouvi-los na Bienal do Livro de 2021.

A vigésima quinta edição do livro QUARUP, de Antônio Callado, acaba de ser prefaciado por Márcia Wayna Kambeba e Daniel Munduruku. De todos estes que elenquei, apenas Ailton Krenak (on line) e Daniel Munduruku foram convidados para a Bienal. Quero ainda colocar mais um questionamento sobre a invisibilidade que temos produzido por este processo de epistemicídio, quebrado de forma brilhante por alguns núcleos de resistência que vemos nas esferas de produção do conhecimento.